规划一个城市的低空经济,提前应该做哪些准备工作

当然,规划一个城市的低空经济是一项庞大而复杂的系统工程,需要前瞻性的视野和系统性的筹备。以下是需要提前准备的核心工作,分为几个关键层面:

一、顶层设计与战略规划

这是所有工作的总纲和出发点,决定方向是否正确。

明确城市定位与需求分析:

特色定位:城市发展低空经济的目标是什么?是解决交通拥堵(如空中出租车)、提升物流效率(如无人机配送)、发展特色旅游(空中游览)、还是促进高端制造业(无人机研发制造)?避免同质化竞争。

需求调研:深入调研本地的真实需求。例如,医疗急救、警务安防、城市巡检、港口物流、景区管理等特定场景是否有迫切需求。

差异化发展:结合本地产业基础(如是否有航空航天、人工智能、传感器产业)、地理环境(山区、沿海、平原)、空域条件(机场附近空域复杂)等因素,找到最适合自己的赛道。

制定发展规划与实施路径:

编制专项规划:制定《XX市低空经济发展总体规划》,明确短期(1-3年)、中期(3-5年)、长期(5-10年)的发展目标、重点任务、空间布局和保障措施。

绘制路线图:明确发展路径,是先示范后推广,还是先货运后客运,先郊区后市区。设定清晰的里程碑。

建立组织领导体系:

成立领导小组:通常由市主要领导牵头,统筹发改、交通、民航、规划、工信、公安、应急管理等数十个部门,打破行政壁垒。

设立常设办公室:负责日常协调、推进和督导工作,确保规划落地。

二、法规政策与标准体系

为低空经济的运行建立“游戏规则”,这是安全和发展的基石。

地方法规与政策保障:

填补法律空白:在国家法律法规框架下,制定地方性的低空飞行管理条例,明确飞行审批、监管、违规处罚等细则。

出台扶持政策:制定财政补贴、税收优惠、人才引进、土地保障等一揽子产业扶持政策,吸引上下游企业聚集。

建立责任与保险体系:明确运营事故的责任认定,推动建立完善的第三方责任险体系,化解风险。

标准规范制定:

参与和制定标准:积极参与国家及行业标准制定,同时探索制定本地化的技术标准、运营标准和服务标准(如起降场建设标准、无人机物流配送操作规范等)。

三、空域管理与飞行保障

确保天空“飞得起来、飞得顺畅、飞得安全”。

空域划设与协同管理:

协同军民航:与当地战区和民航管理部门建立紧密的协同机制,这是最难也是最关键的一环。推动划设低空飞行空域(如无人机航路、空中走廊、禁飞区、限飞区)。

建设“天网”系统:规划和建设低空智联网或无人机空中交通管理(UTM)系统,实现对低空飞行器的实时监控、通信、导航和调度,确保数架甚至数十万架无人机有序运行。

基础设施建设:

起降场网络(Vertiports):规划布局集起降、充电、调度、物流中转于一体的垂直起降场网络,将其纳入城市交通基础设施规划,与地铁、公交等实现接驳。

通信导航设施:保障5G/5G-A、北斗卫星导航等网络在低空区域的连续、可靠覆盖,探索建设专用通信链路。

能源补给网络:规划建设充电、换电、氢能源等配套能源基础设施。

四、基础设施与产业生态

打造“造得好、飞得好、用得好”的完整产业闭环。

完善地面基础设施:

如上所述,起降场、通信、能源是三大核心地面设施。

研发制造基地:规划建设产业园区,吸引飞行器整机、零部件、飞控系统、传感器等研发制造企业入驻。

测试验证中心:建设低空飞行器公共测试场和认证中心,为企业提供测试、验证和适航认证服务。

培育产业生态:

招商引资:针对产业链薄弱环节,定向引进头部企业、独角兽企业和“专精特新”企业。

扶持本地应用:鼓励本地企业、政府部门率先应用低空技术,开放应用场景(如城管、消防、医疗配送),培育市场需求。

搭建创新平台:建立产业联盟、联合实验室、孵化器等,促进产学研用合作。

五、公众接受度与社会沟通

解决“看不见”的阻力,赢得社会支持。

舆论引导与科普宣传:

通过媒体向公众科普低空经济的便利性和安全性,消除对“噪音”、“隐私”、“安全”的疑虑。

公众参与与示范体验:

选取特定区域开展公开演示和体验活动,让公众亲身感受。

建立有效的反馈渠道,认真回应市民关切。

隐私与数据安全保护:

制定严格的规定,规范飞行器采集数据的使用和存储,保护公民隐私。

六、安全与应急管理

守住发展的底线。

建立安全监管体系:

利用技术手段(UTM、一机一码)和行政管理,实现从生产、销售到运营的全生命周期监管。

制定应急预案:

针对飞行器故障、失控、碰撞、坠毁等各种可能情况,制定详尽的应急预案,并定期组织演练。

组建专业救援力量:

培训和装备消防、公安等部门的低空应急救援能力。

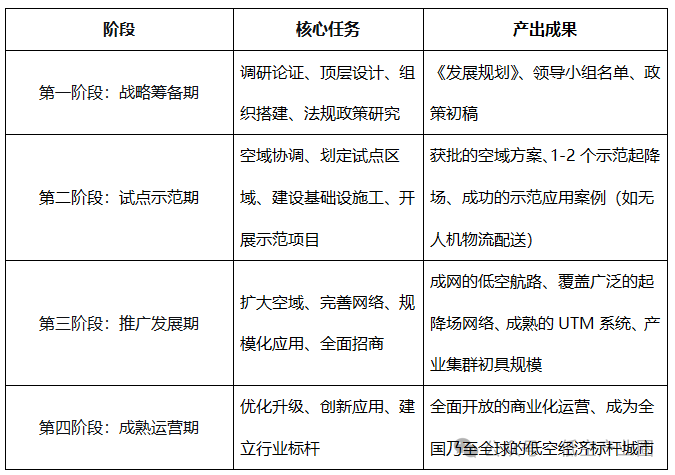

总结:准备工作的阶段划分

规划低空经济就像为城市打造一个新的“立体交通层”,必须软(法规政策)硬(基础设施)兼施、空(空域)地(地面)协同、产(产业)城(城市)融合,才能确保其安全、有序和繁荣地发展起来。